检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

全基因组加倍(WGD),即多倍化,是脊椎动物演化的重要驱动力之一。从早期脊椎动物的1R/2R两次加倍事件,到真骨鱼类特有的3R事件,这些事件都深刻重塑了各类脊椎动物的基因组,并可能推动了物种的多样化。鲤科鱼类作为物种最丰富的硬骨鱼家族,在演化史上曾独立经历多次多倍化事件,产生了超过600种多倍体物种。然而,除少数经济物种外,大多数鲤科四倍体的加倍时间、亚基因组结构及演化模式仍不明确。尽管多倍化为遗传创新提供了基础,但新形成的异源四倍体如何维持生殖稳定、克服基因组加倍初期的“冲击”并完成二倍化(diploidization)过渡,始终是演化生物学的重要课题。尤其是这些独立形成的四倍体是否共享趋同的适应性演化机制,仍是亟待解决的科学问题。

2025年11月26日,我院瞿清明团队在《Cell Reports》上发表题为“Convergent functional evolution of mRNA binding proteins fuels allotetraploid adaptation in cyprinids”的研究论文。该研究基于染色体级别的基因组组装和系统的比较基因组学分析,首次揭示了黑脊倒刺鲃(Spinibarbus caldwelli)中存在长片段同源交换及渐进式再二倍化现象,以及鲤科鱼类异源四倍体在多次独立演化过程中出现的趋同适应性演化机制。

研究团队综合利用HiFi与Hi-C等多组学技术,组装了黑脊倒刺鲃的高质量染色体级别异源四倍体基因组,并成功区分其两个不同来源的亚基因组。分析显示,该物种的多倍化事件发生于约400–500万年前,是目前已知最“年轻”的自然异源四倍体脊椎动物之一,为探索鲤科鱼类多倍体的形成与适应演化提供了新的基因组视角。

进一步分析表明,其亚基因组之间在加倍早期发生了4对长片段同源交换(HEs)。这些片段在后续演化中逐渐发生同源重组抑制,进而实现再二倍化。该现象在较古老的鲤鱼和金鱼等四倍体中未被发现,是脊椎动物四倍体中的首次报道。转录组分析显示,黑脊倒刺鲃仅表现出轻微的亚基因组表达偏向,且基因和保守非编码序列的丢失少于鲤鱼和金鱼,说明其基因组分化程度较低。整体来看,该物种的基因组仍在持续重塑,可能尚未完成再二倍化过程。

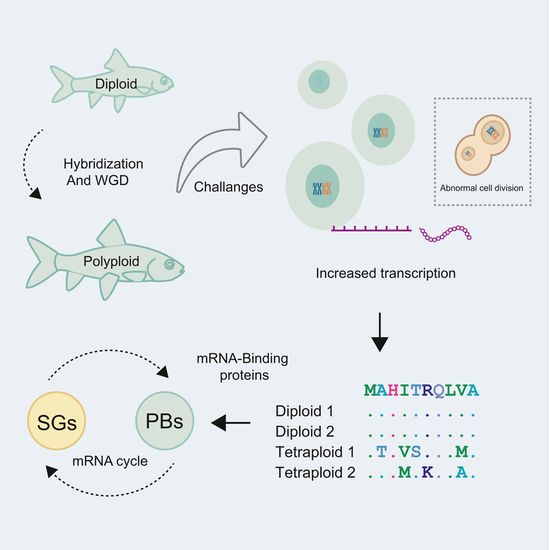

在鲤科鱼类中,多倍化事件频繁发生,但基因组突然加倍并非简单的“体量扩大”,而是带来显著的调控压力——尤其是mRNA水平的负担。相较于DNA复制压力,更关键的是mRNA代谢压力:更多基因意味着更多转录产物,细胞必须高效处理、储存和降解这些mRNA,以维持早期正常发育和生理功能。

研究团队首次将常用于形态趋同演化研究的基因组分析方法应用于异源多倍体研究,发现多次独立形成的异源四倍体在mRNA调控层面呈现出有趣的“趋同适应”。相较于二倍体谱系,许多加速演化的基因集中于mRNA代谢的关键环节,尤其是应激颗粒(SGs)和处理小体(P-bodies, PBs)的动态调控,可能有助于多倍体维持转录稳态。典型案例如RNA结合蛋白Tia1:体外验证实验显示多倍体谱系中Tia1与mRNA的结合能力降低,促使SGs在应激解除后更快解聚。换言之,多倍体鱼不仅在基因组层面发生变化,其细胞处理mRNA的能力也可能相应调整,以应对基因翻倍带来的额外转录压力。

该发现不仅为理解多倍体适应性演化提供了新线索,也提示mRNA代谢调控在多倍体早期成功适应中可能发挥关键作用。本研究为鲤科鱼类多倍体的形成与适应演化提供了重要的基因组视角。

厦门大学生命科学学院博士后刘富江为论文第一作者,西南大学博士生吴佳宏、厦门大学生命科学学院硕士生董亦辰和青岛华大基因宋跃博士为共同第一作者,厦门大学生命科学学院瞿清明教授、厦门大学生命科学学院王波教授、中国科学院古脊椎与古人类研究所吴飞翔研究员和青岛华大基因范广益为通讯作者。西南大学生命科学学院徐洛浩教授参与了该项研究。该研究得到国家自然科学基金、厦门市自然科学基金和厦门大学启动基金资助。

论文链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)01407-X