检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

疟疾是全球最严重的寄生虫传染病,由疟原虫感染引起,每年超六十万人死亡。疟疾严格通过按蚊媒介传播。在按蚊发育阶段,疟原虫雄配子形成单根鞭毛轴丝,通过轴丝摆动产出运动能力和雌配子结合受精。鞭毛轴丝的组装是疟原虫按蚊传播必需的。

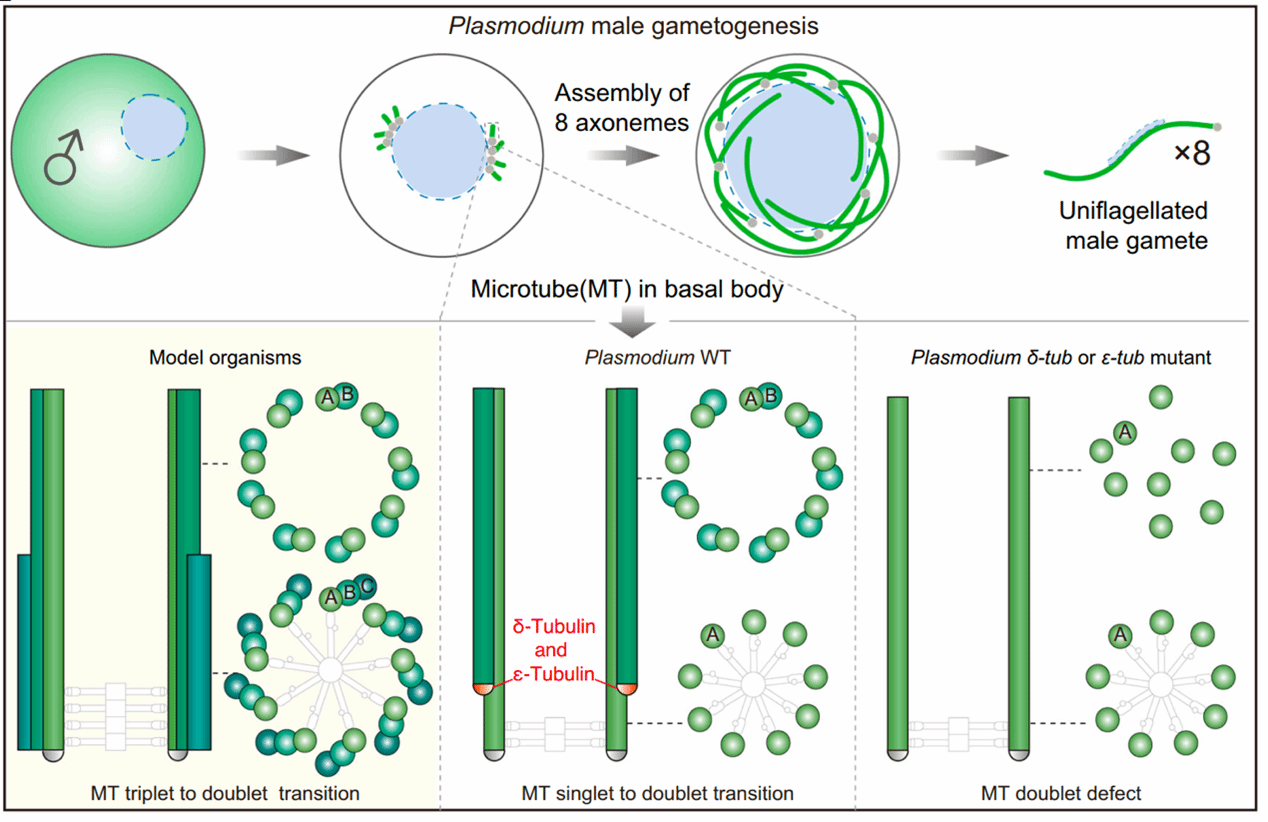

前人工作已知疟原虫轴丝微管同样具有保守的“9+2”结构模式,即9组外围二联体微管围绕一对中央微管。在多数真核生物中,轴丝组装起始于微管生发中心基体的三联体微管,通过“三联体→二联体微管”的过渡形成轴丝二联体微管。然而,疟原虫基体结构中一直没有发现典型的三联体微管。这一结构差异,暗示疟原虫存在独特的轴丝二联体微管的产生方式,长期以来未能清楚解析。

2025年10月15日,我院袁晶团队与北京大学郭强团队合作,在 Nature Communications 上发表题为《A basal body microtubule singlet-to-doublet transition in Plasmodium male gametogenesis》的研究论文。该研究发现疟原虫雄配子中独特的基体"单联体→双联体微管"的组装模式,显著区别于经典的"三联体→二联体微管"模式,拓宽了人们对真核生物细胞中轴丝骨架结构多样性的理解。

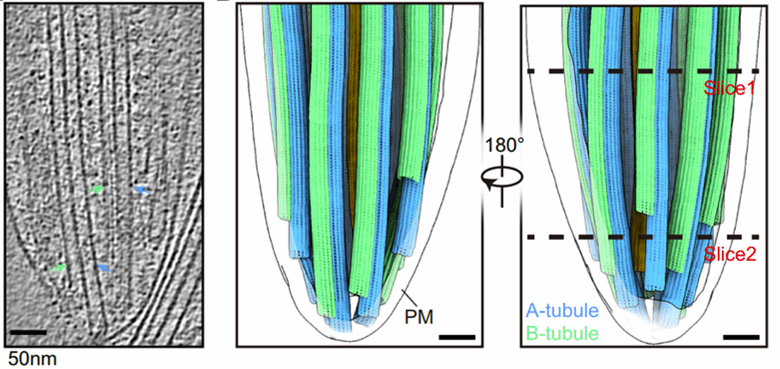

该研究首先利用冷冻电子断层扫描Cryo-ET等高分辨率成像技术,解析了鼠约氏疟原虫雄配子基体的高分辨率结构,观察到由九根单微管组成的基体生发形成“9+2”轴丝二连体微管结构的连续变化,揭示了疟原虫中独特的基体单联体微管向轴丝二联体微管过渡的模式,而非典型的“三联体→二联体”模式。研究发现,疟原虫基体在近端仅含有微管单联体,随着向远端延伸,B微管逐渐在A微管上组装,形成完整的微管二联体,最终构成“9+2”结构的轴丝。

图1 疟原虫基体"单联体→双联体微管"的结构转化(冷冻电子断层扫描成像结果)

进一步研究发现,非典型微管蛋白δ-Tubulin和ε-Tubulin在疟原虫雄配子阶段特异性表达,并定位于基体。基因敲除实验证实,δ-Tubulin和ε-Tubulin对微管二联体B管组装至关重要,缺失任一蛋白均导致轴丝结构异常和雄配子产生异常,进而阻断疟原虫在蚊媒中的传播。此外,研究还揭示了δ-Tubulin定位于微管二联体中B管的近端,其定位依赖于ε-Tubulin的存在。这一发现不仅明确了δ-Tubulin和ε-Tubulin在微管二联体组装中的关键作用,也为理解非典型基体结构的进化与功能提供了新视角。

图2 疟原虫雄配子轴丝微管组装的工作模型

该研究在原生动物疟原虫中发现了基体“单联体→二联体”微管组装新模式,揭示了二联体微管产生的关键分子,这一工作拓展了真核生物轴丝微管结构和组装多样性的认识,也为靶向疟原虫阻断疟疾传播提供了潜在靶点。

厦门大学博士毕业生杨淑真、北京大学马山山博士、厦门大学硕士毕业生袁成先为该研究的共同第一作者。袁晶教授和北京大学郭强研究员为该研究的共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、昌平实验室和生命科学联合中心等资助。

论文链接: https://doi.org/10.1038/s41467-025-64158-8

(图/文 袁晶团队)