检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

联合疫苗通过一次接种即可提供多重疾病防护,具有减少注射次数、提高接种依从性、扩大免疫覆盖率以及良好的成本效益等多重优势,已成为世界卫生组织(WHO)和全球疫苗免疫联盟(Gavi)等机构重点倡导的发展方向。然而,联合疫苗的研发仍面临诸多挑战,包括不同抗原之间的兼容性、各组分免疫原性的平衡,以及生产工艺与制剂配方的复杂性等,导致目前成功上市的联合疫苗种类十分有限,亟需创新性的联合疫苗设计策略以推动该领域的发展。

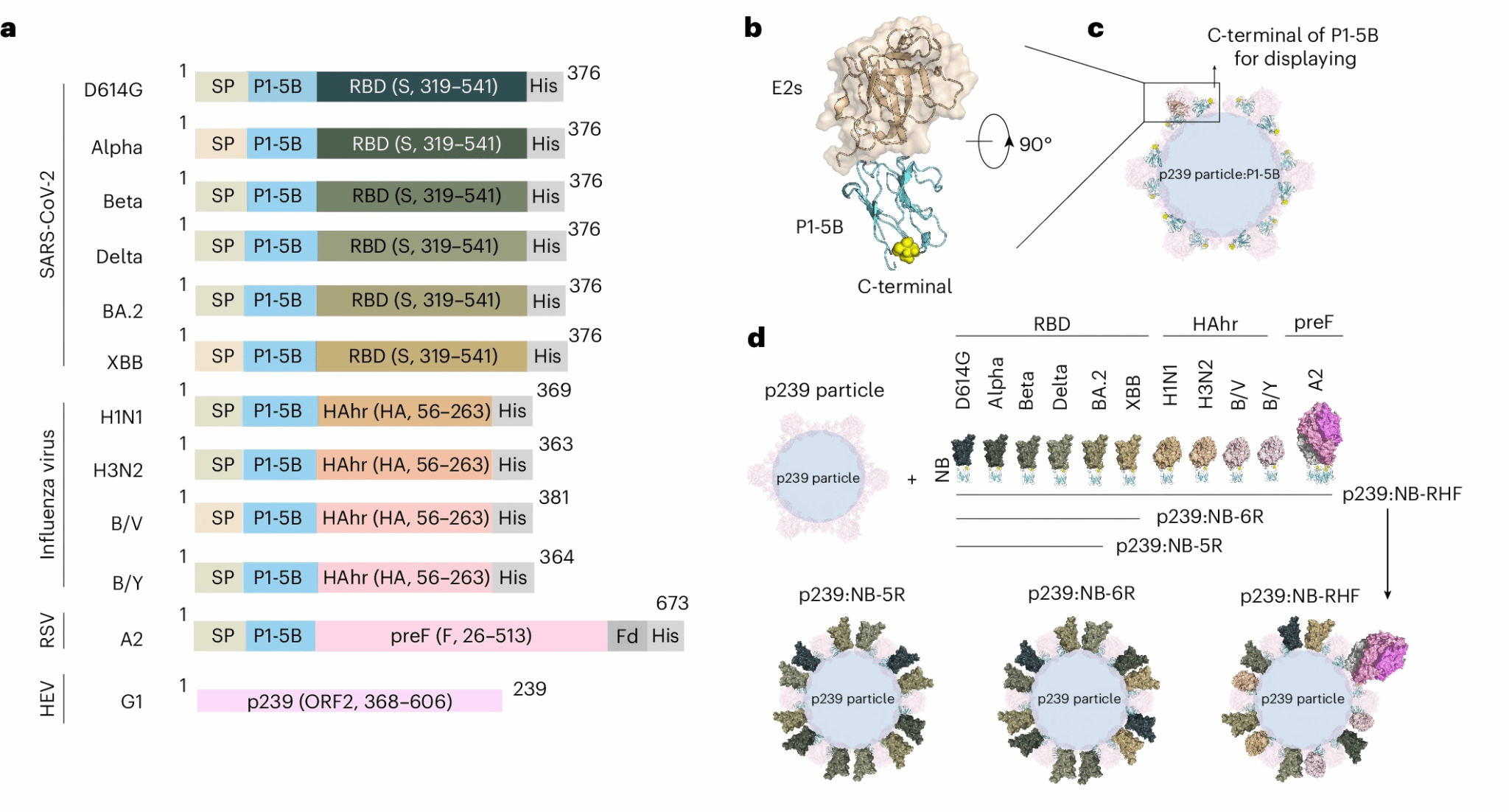

与现有的以铁蛋白、mi3等颗粒为底座,利用Spytag/Spycatcher接头的纳米颗粒展示系统不同,我院研究团队提出了一种基于已上市疫苗颗粒的联合疫苗模块化设计策略。该策略采用单一组分的纳米抗体作为接头(nanobody binder,NB),通过将来自不同病原体或型别的抗原与接头融合表达,能够使抗原同时直接且非共价地结合到已上市戊肝疫苗(益可宁®️)中的p239颗粒抗原上,实现颗粒化,成为一种“即插即用”的快速转化和可定制的联合疫苗系统。首先,研究人员利用戊肝疫苗免疫羊驼,并通过噬菌体展示技术筛选出戊肝特异性纳米抗体P1-5B。纳米抗体-戊肝E2s蛋白复合物的共晶结构显示,P1-5B高亲和力结合于p239颗粒表面凹陷处,而其C末端朝向颗粒外部,为多抗原展示提供了可扩展“接口”。接下来,研究团队构建并测试了最多展示11种抗原的“四合一”联合疫苗—p239:NB-RHF(图),包括6种新冠病毒突变体抗原、4种流感病毒亚型抗原和1种呼吸道合胞病毒三聚体抗原。免疫学研究显示,在小鼠、仓鼠和非人灵长类动物中,p239颗粒展示的各种抗原相比单独抗原诱导的中和抗体滴度提高了1至3个数量级,是展示在铁蛋白颗粒上的抗原产生抗体滴度的10倍左右,并能交叉中和异型毒株,同时还保留p239自身的疫苗免疫原性。在四种病毒的动物模型实验中,联合疫苗展现了良好的安全性,并能有效保护仓鼠免受异源新冠病毒BA.5的致死性攻毒,保护小鼠免受H1、H3、B/V和B/Y四种异源流感病毒以及RSV病毒的致死性攻毒,保护食蟹猴免受两种型别戊肝病毒(1型和3型)的感染和致病。最后,研究团队对这一新型颗粒展示模式进行了免疫机制研究,发现p239颗粒展示可促进抗原呈递细胞如树突状细胞和巨噬细胞的抗原摄取,触发高效的生发中心反应,激活高水平的抗原特异性B细胞和记忆B细胞应答。研究还发现,即使在建立三针戊肝疫苗适应性免疫后继续接种该纳米颗粒联合疫苗,其效力不受戊肝载体预存免疫的影响。基于此,研究团队提出了“疫苗酶”概念,意为疫苗颗粒载体既是展示载体也是抗原本身,在抗原递送过程中并不会被消耗,从而实现了“抗原展示”与“原有免疫”的双重保留。

图 基于戊肝疫苗p239颗粒的联合疫苗的分子设计策略

总之,该研究基于已上市疫苗颗粒提出了一种新型联合疫苗开发策略,突破了双组分展示系统(Spytag/Spycatcher等)所面临的载体需改动、安全性未充分验证等局限。戊肝疫苗颗粒(p239)的安全性和长期有效性已在大规模临床试验中得到充分验证(Lancet 2012;NEJM 2015;Lancet 2024),而通过采用简化的单组分、非共价纳米抗体接头,该策略不仅实现了抗原的灵活扩展,还保留了p239颗粒原有的免疫原性,构建出一种“即插即用”、支持多抗原非共价展示的联合疫苗平台。重要的是,该策略可直接利用p239颗粒,甚至可直接使用已吸附在铝佐剂上的戊肝疫苗成品作为载体,从而将联合疫苗的研发流程简化为仅需单纯的融合蛋白工艺开发,为多病原联合疫苗的构建提供了一条可高效转化的技术路径。此外,得益于纳米抗体的灵活性和可筛选性,该策略理论上可拓展至任何已上市的颗粒疫苗或载体疫苗,适用于任何病原体抗原的定制化联合。

近日,该研究成果以题为“Nanobody-based combination vaccine using licensed protein nanoparticles protects animals against respiratory and viral infections”的研究论文在线发表于《自然·生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)。期刊同期配发了澳大利亚莫纳什大学(Monash University)专家的观点和评论,题为“Non-covalent assembly of multiple epitopes onto a single nanoparticle”,称“该工程化纳米抗体能够将多个病毒表位模块化地展示在单个基于蛋白质的纳米颗粒上,从而实现广谱免疫”。李婷婷、薛文辉、张思博、王鸿、蓝妙琳、张丽敏、林敏、周明、应东为论文共同第一作者。夏宁邵、李少伟、顾颖、郑子峥、陈俊煜和李婷婷为论文共同通讯作者。该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、福建省自然科学基金、厦门市自然科学基金、中国博士后科学基金及中央高校基本科研业务费等项目资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41551-025-01529-y

评论链接:https://www.nature.com/articles/s41551-025-01530-5

(文/图 国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心)